|

更新时间2026年2月5日 18:48:18 杂阿含经卷第一[导读:五阴;阴相应 (1/5)]在佛经的用语中,人的身心及世间的一切可区分为:

以上色、受、想、行、识五项,合称“五阴”或“五蕴”(蕴是“积聚”的意思)。 五阴有以下特性:

既然五阴都有无常、苦、空、非我的本质,执著于五阴而引起烦恼,实在不智。于是佛陀教导我们如何认清真相,断除烦恼执著,解脱生死轮回,获得真正的自由。 第一次读《杂阿含经》的同学可能难以完全理解五阴的区分及彼此间的关系,那么只要先知道:

以这样的概念,大致了解经中所解析身心运作的本质,先抓住大方向即可。以后再回过头来细读经文,自然就能渐渐领会经文的完整意义。 《杂阿含经》“阴相应”的内容依次为现今版本的卷一、十、三、二、五,当中佛陀教导我们五阴的运作、五阴的本质、执著五阴造成的后果、不执著五阴而能解脱。 [第1经经文导读]

如是我闻:

佛教的经典都是由佛弟子们结集而成,因此在经典的一开始,通常会说“如是我闻”,表示这部经是结集者亲自听闻的。最著名的结集者,就是被佛陀称赞“多闻第一”的阿难尊者,他的故事在许多经典中会一一提到。

一时,佛住舍卫国祇树给孤独园。

佛经在开头也会记载此部经发生的地点。《杂阿含经》的第1经,发生在舍卫国的祇树给孤独园。舍卫国是当时著名的大国,佛教中许多精彩的事件发生在这里,之后我们也将一一读到。

尔时,世尊告诸比丘:“当观色无常,如是观者,则为正观。正观者,则生厌离;厌离者,喜、贪尽;喜、贪尽者,说心解脱。

佛陀教导弟子:“应该认清物质及物理世界的现象是无常的,这样则是正确的见解。依正确的见解而修行,则能舍弃物质及物理世界的现象,喜爱和贪欲则可消除,心就能解脱。” 如果了知自己的身体以及贪著的物品,是会变化、毁坏、消失的,就不会那么的执著。能接受它们都是无常的事实,就是开启智慧的第一步。 举个粗浅的例子:花瓶若打破了,智者会将之清扫干净,从容善后;但愚者则会心痛不已、哀哀惨叫。这是因为智者知道任何事物都是无常的,在花瓶未破时就知道无法永远拥有花瓶;在花瓶破时,自然也不会痛心,而能以智慧行事,心就不会被花瓶所役使。

“如是观受、想、行、识无常,如是观者,则为正观。正观者,则生厌离;厌离者,喜、贪尽;喜、贪尽者,说心解脱。

也要认清心理的各个层面都是无常的。不论是感受、取相、造作、识知外境的心,都是无常的。 例如目前是受苦还是受乐,也是无常的。因此不会执著于快乐,而沉迷于声色犬马,甚至为了要快乐而牺牲健康。 真正深入的观察,则要在禅修中一一体验,能在实修中没有了贪欲,才能达到真正的解脱,而不只是口头禅。

“如是,比丘!心解脱者,若欲自证,则能自证:‘我生已尽,梵行已立,所作已作,自知不受后有。’

心解脱的人,若要自己证知,则有能力作证:“我不会再次出生,清净的修行已经确立,应当完成的都已完成,自己知道不会再受轮回。”

“如观无常,苦、空、非我亦复如是。”

此经文中讲“无常”的观法,皆可以“苦”、“空”、“非我”替代入。举例而言:

(一)~(八)[导读:非我]印度传统的婆罗门教,认为“有我”,即有灵魂之类,具有“永恒、不变、独存、自在、能主宰”的特性。 而佛陀悟道时,发现一切的事物以及身心,都是因缘而生、因缘而灭。一般人执著于有“我”的见解(“我见”),事事以自我为中心,反而造成业与轮回,造成生、老、病、死、忧、悲、苦、恼。 如果有“恒常、不变、独存、自在、能主宰”的“我”,这个“我”应该是不会变的,不会变也就不应该有苦(受逼迫)。但实际上

(九)~(一四)[导读:结使]我们之所以不是圣人,是因为我们的心中有许多“结使”(烦恼),就像绳子上打的结一般,一个一个绑住自己的结,要一个一个的解开。 要能超越生死,自然就不应该随着这些烦恼执著的使唤。 一个一个结解开了,结自然就不见了,解脱了。 (一五)~(二二)[导读:五阴无我]佛教说“无我”,我们所认知的“我”其实是由因缘而生、因缘而灭的。 凡夫则执著认为在五阴中有“我”。举例而言,就“身体”与“我”的关系而言,凡夫可能误认:

以上三类认为有“我”的见解,佛经中称为“色是我”、“色异我”、“相在”,这几个名词详细的逻辑定义及探讨,在卷五第109经会进一步说明。 佛陀则发现五阴都是因缘生灭的,一切的身心运作中没有不变的自我。 修证无我的智慧,才能彻底地放下自我(无我),也不挂念身外之物(无我所),去除贡高我慢、爱欲等结使的束缚。 (二三)~(三〇)[导读:四圣谛]在前面的经文中,佛陀说明了身心的无常、苦、空、非我的本质。而身心的苦是从何而来?能如何解脱? 这就是佛陀悟到的四个真理(“四圣谛”),苦、集、灭、道:

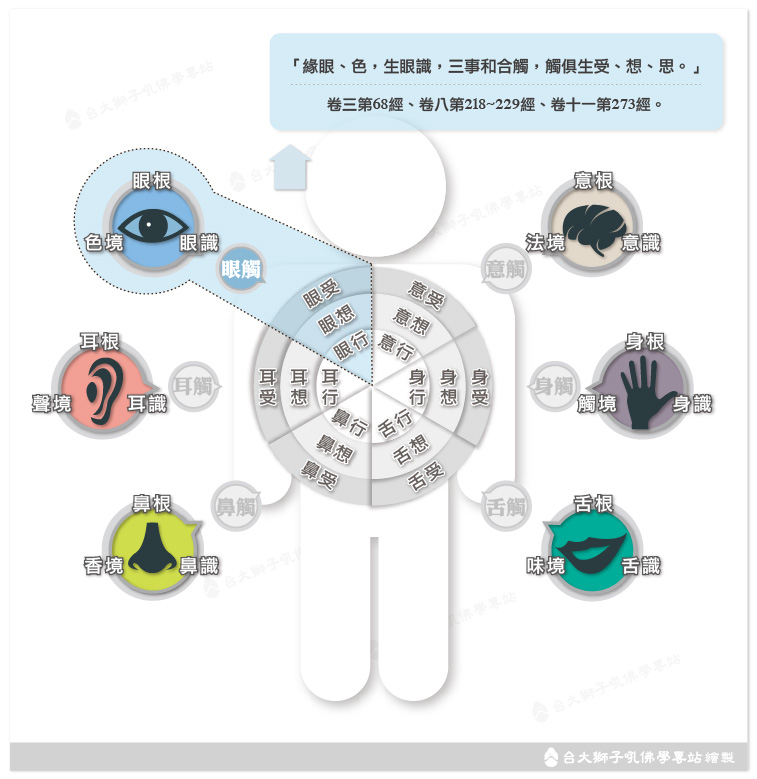

了知四圣谛的原理后,在实际的修行中,辨明身心让人爱着的滋味(“味”),了知身心无常、苦、变易的祸患(“患”),不贪爱身心则可以出离于祸患(“离”)。 (三一)~(三二)杂阿含经卷第一杂阿含经卷第二[导读:不如我意的五阴;阴相应 (4/5)]如果身体是“我”,我们对身体应该有完全的自主能力,就像国王在自己的王国中想做什么,就能做什么。但是身体会生病、会痛苦,可见身体不是“我”。 心理也是如此,刹那生灭,更不会是“我”。 我们对于身心都会有不满意的地方,也可见身心并非“我”。 与其追求“自我”或“真我”,不如了知“无我”而修行断除对自我的执著,就能解脱烦恼,证得涅槃。 有着这样的智慧,我们即能依靠观察自己的身心而修证佛法(“住于自洲、住于自依”),依靠正法的教导而修证佛法(“住于法洲、住于法依”),不必外求(“不异洲、不异依”)。 本卷属于《杂阿含经》的“阴相应”,是解说五阴的相关经文。 (三三)~(四〇)[导读:六根]有句成语“六根清净”。六根是哪六个?眼、耳、鼻、舌、身、意。六根犹如外境进入身心的管道,因此又称为“六入处”。 六根能接收外境:

其中色、声、香、味、触、法,称为“六境”、“六尘”。 “眼”根接收到影像(“色”),而会有视觉(“眼识”)。眼根、影像、视觉,三者接“触”,而能感“受”影像,映“想”起这是影像,而有造作(“行”)。 这些在《杂阿含经》卷八以后会有详细的说明,经文是:“缘眼、色,生眼识,三事和合生触,触俱生受、想、思。” 而这一连串的身心反应,就是五阴生起的过程。更进一步,五阴既然都是因缘而生,也就会因缘而灭。 从卷八开始,会对六根的运作以及修行过程,有更详细的分析。以下的几经,算是一个序幕。 [第41经经文导读]

尔时,世尊告诸比丘:“有五受阴——色受阴,受、想、行、识受阴。我于此五受阴,五种如实知——色如实知,色集、色味、色患、色离如实知。如是受、想、行、识如实知,识集、识味、识患、识离如实知。

佛陀告诉我们有五受阴,而且佛陀对这五受阴的五种情况:

都如其原貌地了知、契合真理地了知。 佛陀接着一一说明五受阴的这五种情况:

云何色如实知?诸所有色,一切四大及四大造色,是名色,如是色如实知。

什么是如其原貌地了知色? 色是由“四大”以及四大所造成的物质及物理现象所构成的。 四大是地、水、火、风,是古印度人所认为物质世界及物理现象的四种组成:

佛陀教导我们,要如其原貌地了知色。

云何色集如实知?于色喜爱,是名色集,如是色集如实知。

“色集”指色的集起、色由于因缘聚合而生起。 色是怎么集起的?由于有对色的喜爱。 人们喜爱物质及物理现象,因此集起了物质及物理现象。举例来说,喜爱物质,因此轮回时就脱离不了物质的世界。 佛陀教导我们,要如其原貌地了知色集。

云何色味如实知?谓色因缘生喜乐,是名色味,如是色味如实知。

“色味”指色使人爱着的滋味,也就是色的吸引力。 色能让人产生喜爱,就是色味。 举例来说,漂亮的物品让人爱不释手,就是色味的例子。 佛陀教导我们,要如其原貌地了知色味。

云何色患如实知?若色无常、苦、变易法,是名色患,如是色患如实知。

“色患”指色的祸患。 色有无常、苦、会变化的特质,称为色的祸患。 举例来说,漂亮的东西是无常的,毁坏时会让人苦恼,就是色患的例子。 佛陀教导我们,要如其原貌地了知色患。

云何色离如实知?若于色调伏欲贪、断欲贪、越欲贪,是名色离,如是色离如实知。

“色离”指色的出离。 如果能调伏对色的贪欲、断除贪欲、超越贪欲,就是出离于色。 佛陀教导我们,要如其原貌地了知色离。 解释完了色、色集、色味、色患、色离,佛陀又继续解说受。人们为什么会有对“色阴”的心理反应呢?起因于人们有“受阴”,这里的“受”也就是“感受”:

云何受如实知?有六受身——眼触生受,耳、鼻、舌、身、意触生受。是名受,如是受如实知。

受阴包括了:

称作“六受身”,这里的“身”是指“种类”,也就是有六种感受。 这里的“触”特指感官、外境、识,三者接触,因此上面的六受身可详述为:

在以后的经中会详述“触”的运作机制。 眼、耳、鼻、舌、身,都有接收的器官,所以比较具体、容易了解。意则是比较抽象的,可以解释为脑的功能。 可注意的是,“五受阴”是色受阴、受受阴、想受阴、行受阴、识受阴。其中的“受受阴”是指感受,分为眼受、耳受、鼻受、舌受、身受、意受等六受身。不要混淆了。

云何受集如实知?触集是受集,如是受集如实知。

“受集”指感受的集起。 前面已提过,感官、外境、识,三者接“触”,会产生感受,因此说“触”的集起,就是“受”的集起。 实际上,“触”不只能生起受,也能生起想、行,如稍后经文所示。

云何受味如实知?缘六受生喜乐,是名受味,如是受味如实知。

“受味”指受阴使人爱着的滋味,也就是受的吸引力。 六受能产生使人爱着的滋味,就叫受味。举例而言,看到漂亮的图画,感到赏心悦目,这种感受能吸引人、让人爱着于其滋味。

云何受患如实知?若受无常、苦、变易法,是名受患,如是受患如实知。

云何受离如实知?于受调伏欲贪、断欲贪、越欲贪,是名受离,如是受离如实知。

经文其余段落对于五受阴的五种情况的定义,同学们应该都能依此分析,自行解读其意义了。 比较需要解释的是行、识的定义:

云何行如实知?谓六思身——眼触生思,耳、鼻、舌、身、意触生思。是名为行,如是行如实知。

“行”指造作。“思”是意志活动,是使心造作的精神作用,所以这里将“行”区分为由眼触乃至意触而生起的“思”。

云何识如实知?谓六识身——眼识身,耳、鼻、舌、身、意识身。是名为识身,如是识身如实知。

“识”指识知,也就是觉知六境。 识可分为六种,即六识身:

比丘!若沙门、婆罗门于色如是知、如是见;如是知、如是见,离欲向,是名正向。若正向者,我说彼入。受、想、行、识亦复如是。

佛陀说:“诸位比丘,如果修行人对于色如上说的那样去知道、见解,能往离欲的方向而去,那叫做正确的趣向。正确趣向的人,我说他是深入了解了。受、想、行、识也是一样。” 接着佛陀说:

若沙门、婆罗门于色如实知、如实见,于色生厌、离欲,不起诸漏,心得解脱;

如果修行人能如其原貌地了知、见解色,就能对色不喜爱(生厌)、不贪爱(离欲)、不生起任何烦恼(不漏)、心自由了。 最后佛陀总结:

若心得解脱者,则为纯一;纯一者,则梵行立;梵行立者,离他自在,是名苦边。

心真正自由的人,就没有任何缺失(纯一就是没有杂质);没有任何缺失,清净的行为(梵行)就能成立;有梵行的人,不必任何依靠而得自在,到了苦的尽头、可以无苦了。 (四一)~(四四)[导读:十二因缘]苦的生起(“苦集”)简言之就是贪爱、执著造成的。若作更细部的解析,可分解为十二因缘: 无明缘行、行缘识、识缘名色、名色缘六入处、六入处缘触、触缘受、受缘爱、爱缘取、取缘有、有缘生、生缘老病死忧悲恼苦。 “缘”表示前者是后者的条件。这当中缘生的十二支为: (1) 无明 → (2) 行 → (3) 识 → (4) 名色 → (5) 六入处 → (6) 触 → (7) 受 → (8) 爱 → (9) 取 → (10) 有 → (11) 生 → (12) 老病死忧悲恼苦 前面的第 39 经最少提到了 (3)~(4) 支,第 41 经则提到了 (3)~(8)。 以下第 45 经提到了 (4)~(7) 支,第 57 经提到了 (5)~(8) 支,第 53 经则提到了 (8)~(12) 支。为了能了解接下来的各经文,让我们先看看 (4)~(12) 支是什么:

(4) 名色:即色、受、想、行、识五阴。另外也有解释“名色”为“分别色”,分别四大及其变化。 前者不一定直接产生后者,也可能前者是后者成立间接的条件。能确定的是,若没有前者,后者就不会生起。 同学若目前还无法完整了解因缘没关系,以后有其余的经文章节(例如卷十二),会对因缘有大篇幅的介绍。目前最少要了解“五阴是由因缘而生、因缘而灭,因此无我”,以及“由于感官接触到外境时起贪爱执著,这样的因缘才会缠缚众生”。 防盗监视器的录影画面,一秒十二个画面可以用来抓小偷,一秒十个画面甚至两个画面,也都可以用来抓小偷。同样地,根器特别好的人,知道十二因缘的用意是要解析并断除贪爱、执著,立刻能禅观并了知,就证知无我、悟道了。而我们一般人,则需要一步步停格分析,从头检查到尾,作较深入的了解,为了修行悟道作好理智分析的准备。 (四五)~(五四)[导读:三毒]由于有我见,就会有种种的烦恼。这些烦恼当中,最重要的有三种:

简称贪、瞋、痴或是贪、恚、痴,统称为“三毒”。 对于我所喜爱的,就生贪欲。我所喜爱的得不到、有违逆我的,就生瞋恚。这些都是因为没有智慧,也就是无明。 有对自我的贪爱,才有瞋恚。因此在前面的经文中,许多只讲贪爱,也就不特别指出瞋恚。以下的经文,则将三毒一起提出。 (五五)~(五六)[导读:三十七道品]前面的经典已阐释了佛教的核心法义。佛陀在世时,许多人有深厚的修行基础,只听闻佛陀简短的精辟说法,就悟道了。但更多人需要进一步的解释,以了解修行的细节,并采用不同的方法,以协助修行,因此而有三藏经典。 举例而言,要快速证悟并除灭烦恼,可以整理出三十七类通往涅槃的方法(三十七道品),包括:

三十七道品之间会有一些重叠的项目,并不是严谨区隔的方法,例如“四念处”也是“八正道”中的“正念”。这是因为三十七道品是为了实用而作的归纳口诀,而不是一成不变的分类,能依之修行才是重点。 三十七道品在接下来的经文里只是一句带过,而进一步的内容在《杂阿含经》卷二十四至卷二十九有详细的说明。 (五七)~(五八)杂阿含经卷第二杂阿含经卷第三[导读:阴相应 (3/5)]本卷属于《杂阿含经》的“阴相应”,是解说五阴的相关经文。 (五九)[导读:四果]佛法的修习不只是在信仰及实践的层次,还可以亲身体证解脱。以解脱的程度来衡量,修道的阶位可略分为四果,果位愈高,已断的烦恼愈多、剩余轮回的束缚愈少:

以下第60经、61经、64经,即会提到相关的一些名称或概念。 (六〇)~(六二)[导读:十二因缘的还灭]理论上,十二因缘中只要有一支断了,下一支就不生,而可从中切断十二因缘的锁链,这称为十二因缘的“还灭”。佛教的重点不只在于十二因缘造成流转生死的现象,更在于十二因缘的还灭、解脱。 然而十二因缘并不是每一支都容易下手断除的,例如已“生”了,就无法不“老死”。一般认为原理上可在触、受、爱、取这几支下手,有“明”以照见五阴,即可灭掉后续的苦果。 前面第62经讲述了什么是“明”,接下来几经则列举“还灭”的一些重点:

而断除十二因缘的锁链。 实务上,贪爱执著不见得说断就能断,因此佛陀教导修行的方法,即“八圣道”,是让佛弟子能一步步迈向解脱的八个正确途径,在卷二十八有进一步的说明。 (六三)~(六八)[导读:五阴的四圣谛及十二因缘]四圣谛是苦谛、集谛、灭谛、道谛。 其中苦谛、集谛与十二因缘的流转相关。灭谛、道谛与十二因缘的还灭相关。 以下几经即在讲说五阴的四圣谛及十二因缘。 (六九)~(七九)[导读:圣法印]佛陀所阐述的真理可以透过禅定实证,其中的三三昧:“空三昧”、“无相三昧”、“无愿三昧”这三种禅定,搭配佛法的智慧可以证得解脱,而能称作“三解脱门”。这三解脱门有实作的方法、明确的目标、和验证的条件,让每个人都能一步步实证佛法解脱的境地。由于是可以透过确实的流程让每个人都亲自验证的,佛陀就将修习这三解脱门证得的知见称为“圣法印”。 禅定的练习,在古印度已相当普遍,而佛教即将禅定修习加上四圣谛的智慧观察,证无我、无我所,而能解脱。 (八〇)~(八七)杂阿含经卷第三杂阿含经卷第四[导读:世间正见]佛法中的“正见”有“世间正见”,及“出世间正见”。 出世间正见就如前三卷所解说的像是“四圣谛”等圣人所见,能让人彻底解脱、没有烦恼执著、离苦得乐,解脱轮回。 世间正见则是处世要用的,虽然不能让人完全没有烦恼执著,但也能让人离苦得乐,往生善处。 《中阿含经》有整理世间正见的内容,如下表所列:

在解脱之前,我们仍无法出离善业恶业,因此必须去恶向善,纵使还不能解脱,也要往生善处,而不要招致恶报。 《杂阿含经》“婆罗门相应”的内容依次为现今版本的第四十二卷第1151~1163经、第四卷全卷、和第四十四卷第1178~1187经,当中记录佛陀和婆罗门(贵族或知识分子)的互动和说法,本卷即记载了佛陀和婆罗门们关于世间正见的讨论。 (八八)~(一〇〇)[导读:天龙八部]“天龙八部”是指人类以外的八种守护佛法的众生:天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽。略为介绍如下: 1. 天:受善报而生于天界的众生。天界可分为欲界天、色界天、无色界天三大类。其中和人间一样在欲界的欲界天有四天王天、忉利天(又称三十三天)、焰摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天。 2. 龙:形状似蛇、能呼风唤雨的众生,有福报但由于瞋或痴而堕龙身。其中最高级的为龙王,分为法行龙王(善龙)及非法行龙王(恶龙)两类。法行龙王能让天下风调雨顺,非法行龙王则会造成疾疫及水灾。 3. 夜叉:义译疾行鬼,是住在地上或空中,以威势恼害人类或守护正法的鬼类,行动极为迅速,有地行(在地面奔驰)、虚空(在天空飞行)及宫观飞行(有宫殿娱乐)等三种。《杂阿含经》卷四十九第1319经即有记载佛陀及弟子们经过夜叉住处,受其招待而夜宿。 4. 乾闼婆:义译香神,很会弹琴,是音乐神。不食酒肉,以香气为食,其身也有香气。嗅觉敏感的修行者有时闻到一阵不知来处的檀香味,即可能是有乾闼婆经过。 5. 阿修罗:喜爱战斗的众生,有福报但因为瞋、慢、疑而生为阿修罗。阿修罗有许多种,散布于天道、鬼道、畜道等各处,因此佛经中有时说众生分为“五道”即是指将“六道”中的“阿修罗道”并入其余各道中。阿修罗道爱喝酒却没有酒,男性三头六臂,女性则极为艳丽,因此阿修罗常与天界战斗以抢酒,天界若战胜则赢得美女。帝释天的第一天后是舍脂阿修罗女,极为美艳,《杂阿含经》卷四十第1106经即记载帝释天的名号之一叫舍脂钵低(舍脂的老公)。 6. 迦楼罗:义译金翅鸟,以龙为食。体型很大,展翅有三百多万里,但是人类肉眼见不到,相传因此有些外道将金翅鸟认为是有翅膀的天使。 7. 紧那罗:义译歌神,是头上长角的人形天众,其男性马头人身,很会唱歌,女性则是很漂亮的人形,很会跳舞。紧那罗的音乐极为动听,听的人会情不禁的起舞、修行人也暂时没有了神通。紧那罗与乾闼婆都常在诸天的法会奏乐,而也有许多紧那罗女嫁给乾闼婆。 8. 摩睺罗伽:义译大蟒神,蛇头人身。瞋心重、善谄媚。相传一心想求神通的学者若得其加持,容易神通精进但瞋心变重,若无法容许异己,则离正道日远。其礼佛方式如同蛇类的腹行。 八部众定期在人间巡查,和人类接近的机会较多,其中守护佛法的则为护法神,否则可为恶鬼神。在佛寺常可见到四大天王塑像的脚下各踏着两个鬼众,也是被降伏而顺从的部众。 (一〇一)~(一〇二)杂阿含经卷第四杂阿含经卷第五[导读:老病死;阴相应 (5/5)]每个人的一生,都会有老、病、死。本卷的各经,也教导我们如何从根本上面对老、病、死。 身苦时,如何心不苦?在第107经中,佛陀和舍利弗尊者教导一位一百二十岁的老人,如何依着他衰老的身躯来修行。 生病时,是否能无我?在第103经中,长老们开导生了重病的差摩比丘,既然身心是“无我”的,能不能超越对我的身心的执著,而在身病时心不病,甚至借机修行? 第105、108、104、106经,则是有人问到众生命终、修行人命终、阿罗汉命终、如来命终之后的状况。都只有因缘的生灭,而没有“我”的实体。 对于老、病、死,根本的解决方法,还是在于见到真理、断除苦集、去除身见。若能断尽一切烦恼、彻底止息痛苦,那就是达到了“涅槃”,也就是彻底的无病无恼。 本卷属于《杂阿含经》的“阴相应”,是解说五阴的相关经文。 (一〇三)~(一〇五)[第106经经文导读]佛弟子们之间常常互相问法、论法,而外道也会有与佛弟子讨论的机会。此经就是外道找阿那律(此经译为“阿[少/兔]罗度”)尊者讨论的记录。

时,有众多外道出家往诣阿[少/兔]罗度所,共相问讯。共相问讯已,于一面住,白阿[少/兔]罗度言:“欲有所问,宁有闲暇为解释不?”

阿[少/兔]罗度语诸外道言:“随所欲问,知者当答。” 有很多的外道出家人拜访阿那律尊者,互相问候请安后,各自就座,问阿那律尊者:“我们想要有所提问,您可有时间帮我们解释吗?” 阿那律尊者回答:“就照您们所想要提问的,我知道的话当然会回答。”

诸外道复问:“云何,尊者!如来死后为有耶?”

阿[少/兔]罗度言:“如世尊说,此是无记。” 又问:“如来死后为无耶?” 阿[少/兔]罗度言:“如世尊说,此亦无记。” 外道们问说:“如来(佛陀)死后常存吗?” 阿那律尊者答说:“照佛陀的说法,这是不加以讨论或回答的。” 外道们问说:“如来死后就没了吗?” 阿那律尊者答说:“照佛陀的说法,这也是不加以讨论或回答的。”

又问:“如来死后有无耶?非有非无耶?”

阿[少/兔]罗度言:“如世尊说,此亦无记。” 复问阿[少/兔]罗度言:“云何,尊者!如来死后有耶?说言无记。死后无耶?说言无记。死后有无耶?非有非无耶?说言无记。云何,尊者!沙门瞿昙为不知、不见耶?” 阿[少/兔]罗度言:“世尊非不知、非不见。” 时,诸外道于阿[少/兔]罗度所说,心不喜悦,呵骂已,从座起去。 外道们又问:“如来死后既存在又不存在吗?既不存在又不是不存在吗?”愈问愈玄虚了。 阿那律尊者还是说:“照佛陀的说法,这是不加以讨论或回答的。” 于是外道们就说了:“不管我们怎么问,你都说照佛陀的说法,这是不加以讨论或回答的。难道姓瞿昙的的那位出家人不知道、没有见解吗?” 阿那律尊者答道:“佛陀并不是不知道、没有见解的。” 外道们听了他的回答,心里不高兴,骂了他一顿,就离开了。 其实是外道的问题就有错,所以佛陀才不加以讨论或回答这些问题。如果如来仍自认是一个轮回的主体,那就是“我见”;如果认为如来死后就没了,那就是“断见”,而佛陀则发现且证知世间是“缘起缘灭”的: 不管身心,都是无常的,都是因缘而生、因缘而灭的,没有一个固定不变的轮回主体叫做如来。而在究竟的角度来看,如来已经彻底解脱于五阴了,只有因缘的生灭,而没有“我”的主体,那又怎么能说如来死后有、如来死后没有呢?问题就错了,因此不予回答。 证悟了“无我”,就没有了烦恼,但不是人就突然不见了。在世间的角度来看,证悟的圣者还是随缘处世,但他的所作所为已都不再基于“我见”而有执著了,因此圣者死后也不再被轮回给绑住,已超越凡夫所能想像的,超越有或无地彻底解脱了。 卷三十二第905经中也有摩诃迦叶尊者对此议题较详细的解释。 (一〇六)~(一一〇)杂阿含经卷第五杂阿含经卷第六[导读:罗陀尊者;罗陀相应]罗陀尊者是佛陀的侍者之一,照顾佛陀的起居,因此有许多机会听闻佛陀的教导。 罗陀尊者是婆罗门种贵族出身,但晚年子女不奉养他,穷困潦倒,到佛陀的僧团打杂糊口。他想要出家,但其他的比丘看他年纪那么大,不知道是否还有学习佛法及戒律的能力,因此不敢答应。最后是佛陀的安排下,由舍利弗尊者剃度他。而他没多久就证阿罗汉了。 佛陀曾经以罗陀尊者为例,要大家学习他服从教导、接受批评、不生瞋恨的态度。或许因为他是年老潦倒后出家,历经世态炎凉,因此也特别顺从,不与人争。或许也因此,本卷记载了外道听了他说佛法后不信服,而恶言相向,他也没有回应,反而自己先反省是否有说错佛法。 罗陀尊者一向忍辱、不与人争,随时反省自身对佛法的理解,也是功不唐捐的。本卷第123经即记载罗陀尊者证得了阿罗汉。 《杂阿含经》“罗陀相应”的内容为本卷第111~129经,包含佛陀对罗陀尊者关于五阴的开示,跟《杂阿含经》前几卷的内容互相呼应。第113~119经即记载了外道向罗陀尊者询问为何要跟随佛陀出家,他所作的回答。 (一一一)~(一二九)[导读:断知相应 (1/2)]《杂阿含经》“断知相应”的内容为本卷第130~132经及卷七第172~187经,“断”知的“断”有二种意涵,一是“断除”,二是“彻底地”,因此“断知”指因舍断而彻底地了知五阴。 (一三〇)~(一三二)[导读:证初果的条件;见相应 (1/2)]修行人观察非我、非我所,能断除“身见”;自己亲身体证佛法,自然断除对三宝的狐“疑”,成就“四不坏净”:

初果圣人(须陀洹)圣戒成就,自然对持戒有正确的见解,而断“戒取”,并且不造恶业,永不堕于三恶道(地狱道、饿鬼道、畜生道),在天界与人间最多往返七次,就能证得涅槃。 因此证初果的条件是断三结: 《杂阿含经》“见相应”的内容为本卷第133~138经及卷七第139~171经,也就是接下来的几经及卷七的前半部,破斥不如实知五阴而起的各种邪见。断了这些身见、戒取、疑,而能证得须陀洹果,入圣者之流。 (一三三)~(一三八)杂阿含经卷第六杂阿含经卷第七[导读:见相应 (2/2)]《杂阿含经》“见相应”的内容为卷六第133~138经及本卷第139~171经,阐述:

(一三九)~(一五一)[导读:外道的见解]古印度传统的婆罗门教认为有“恒常、不变、独存、自在、能主宰”的“我”,而要追寻真我。另外还有六种主要的外道,是反对婆罗门思想的自由思想家,佛教称为“外道六师”。 不管是婆罗门教的追寻真我,或是外道六师,都是错误的见解,佛弟子由于知道正法,而能不受这些邪见所缚,有了正确的见解,才会有正确的行为,并达成解脱。 外道六师是:

除了外道六师外,当时百家争鸣,对于宇宙和人生有六十二种不正确的见解,称为“外道六十二见”,可归纳为以下八类:

佛陀证悟后发现这些见解都是基于身见、基于爱欲、基于有限的观察或臆测而误认的,因此无法趋向解脱。初果圣者即已断身见、戒取、疑,而超越这些邪见。 佛法离于“常见”与“断见”这二边,说着十二因缘的中道。 (一五二)~(一七一)[导读:断除对五阴执著的方法;断知相应 (2/2)]《杂阿含经》“断知相应”的内容为卷六第130~132经及本卷第172~187经,当中佛陀教导我们如何因舍断而彻底地了知五阴。 佛陀说的舍断五阴,不是要人举刀自杀,而是断除对五阴的执著、断除十二因缘的锁链。那要如何才能断除对五阴的执着呢?在第174~186经中,佛陀为我们谆谆教诲,举了很多方法,在前几卷许多已经提过了:

(一七二)~(一七四)[导读:如救头燃]曾参与寺院晚课的人,大多听过〈普贤警众偈〉:

是日已过,命亦随减,如少水鱼,斯有何乐? 此偈后半段的意义可参见以下的经文。 (一七五)~(一八七)杂阿含经卷第七杂阿含经卷第八[导读:六入处;六入处相应 (1/5)]“六入处”是:

这六个感官犹如外境进入身心的管道,因此称为六入处。又称为“六内入处”、“六根”。 六入处所接收的,是“六境”:

六境又称为“六外入处”。由于六境能沾染身心,也称作“六尘”。 在名词的定义上,六境的“色”是指颜色、形色等影像,和五阴的“色”定义不同。六境的“触”是指粗细冷热湿滑等碰触的触感,和十二因缘的“触”定义完全不同。六境的“味”是指食物的滋味,和“味患离”的“味”定义也不相同,要加以明辨。 六入处接收到六境时,如果有欲贪,就会追逐著外境跑,陷入轮回。如果没有欲贪,就能有智慧地辨明外境,心不随境转。 《杂阿含经》“六入处相应”的内容依次为现今版本的第八、九、四十三、十一、十三卷,当中佛陀对我们开示六入处的性质、作用、为何会染著、如何防护、以及如何藉六入处修行解脱。 若已熟读之前的“阴相应”,就会发现“六入处相应”有许多类似的经文,只是将主题从“五阴”换成“六入处”,因为不论是五阴或是六入处,都是无常、苦、空、非我的。 本卷很多的专有名词在卷一、二已注释过,于本卷即不重复注释,若有需要的话可径行复习卷一、二的相关内容。 [第188经经文导读]

如是我闻:一时,佛住舍卫国祇树给孤独园。尔时,世尊告诸比丘:“当正观察眼无常。如是观者,是名正见。正观故生厌,生厌故离喜、离贪,离喜、贪故,我说心正解脱。

佛陀教导弟子:“应该正确的观察眼(视觉感官)是无常的,照这样的观察,则是正确的见解。依正确的观察而修行,就不会贪得无厌(于视觉感官),而可离于喜爱和贪欲,心就能解脱。”

如是耳、鼻、舌、身、意,离喜、离贪,离喜、贪故。比丘!我说心正解脱,

也要认清耳(听觉感官)、鼻(嗅觉感官)、舌(味觉感官)、身(触觉感官)、意(心作为感官;接收讯息的感官)也都是如此,而能离于贪欲、进而解脱。 例如在禅坐时脑中仍不停的有妄念,就是因为脑袋继续贪得无厌地接收、处理讯息,而无法舍弃这些妄念。观察无常则渐能舍弃这些妄念。

心正解脱者,能自记说:‘我生已尽,梵行已立,所作已作,自知不受后有。’”

心已彻底解脱的人,则能够自己作证:“我不会再次出生,清净的修行已经确立,应当完成的都已完成,自己知道不会再受轮回。”

佛说此经已,诸比丘闻佛所说,欢喜奉行。如无常,如是苦、空、非我,亦如是说。

此经文中讲“无常”的观法,皆可以“苦”、“空”、“非我”替代入。举例而言:

修行人应该时常禅定,去观照、运用这些法义。 (一八八)~(一九四)[导读:缘眼、色,生眼识]六入处能接收六境:

“眼”根接收到影像(“色”),而会有视觉(“眼识”)。眼根、影像、视觉,三者接“触”,而能感“受”影像。 “受”可以举三种例子:

以身根为例,太强的碰触会有苦受,柔和的抚摸会有乐受,没什么特别的触感,则有不苦不乐受。 而这些都随着因缘迁流变化,都是无常、苦、空、非我的。 (一九五)~(一九九)[导读:十二入处]眼、耳、鼻、舌、身、意又称为“六内入处”,色、声、香、味、触、法则称为“六外入处”。六内入处加上六外入处,合称“十二入处”,广义的来看,就含括了人的身心乃至宇宙。 咦,人的身心乃至宇宙,不是也可以区分为“五阴”吗?的确,这些可以说是不同的分类法,将人的身心乃至宇宙作不同程度的解析:

因此观察五阴,可以对精神的层面作较详细的分析,一一觉察到精神的各个部分都是无常、苦、空、非我的。观察六入处或十二入处,则可以对感官的层面及物质的层面作较详细的分析,一一觉察到感官及物质的各个部分也是无常、苦、空、非我的。观察完五阴和六入处后,就可以更加确认物质与精神层面都是无常、苦、空、非我的。 后世还有人想分析得更细,因此更多的分类法就层出不穷,像是论师依识的不同功能细分出了七识、八识,南、北传的论师们也都将身心乃至宇宙进一步的细分出将近一百种的各种法;单就“色”而言,现代科学家则细分出比四大分类精细的元素周期表,并发现了各种的物理及化学定律。佛陀则清楚地指出,所有因缘而生的万事万物,不管怎么分类、不管分类得多细,都是无常、苦、空、非我的。 (二〇〇)~(二〇八)[导读:六入处无我]“六入处”都是无我的。举例而言,心作为感官(“意根”)与“我”的真相是:

佛陀则证悟到“六入处”都无我的事实,都是因缘生灭,不管怎么分析感官、内外,都没有“我”。 (二〇九)~(二一二)[导读:六入处与十二因缘]“眼”根接收到影像(“色”),而会有视觉(“眼识”)。眼根、影像、视觉,三者接“触”,而能感“受”光线……。 这个过程,在接下来的经文中描述为“缘眼、色,生眼识,三事和合触,触缘受……”,接着是十二因缘的“受缘爱、爱缘取、取缘有、有缘生、生缘老病死忧悲恼苦”。这些即是十二因缘的(6)~(12)支,如下所列:

(6) 触:(感官、识、外境的)接触;眼触、耳触、鼻触、舌触、身触、意触。 在这个过程当中,若六入处不与六境接“触”,或是不贪“爱”、不执“取”,断了十二因缘的锁链,就不会导致忧悲恼苦。如果每个当下都能够洞察(“无间等”)地断除十二因缘锁链,那么即可不受后“有”,解脱了。 (二一三)~(二二五)[导读:计]许多禅师教导弟子不要有“分别心”。在《阿含经》的用词中,“分别”却通常是正面的词汇,代表解析,有分别才能分辨种种正见及邪见。佛陀一再教导弟子要善分别诸法,若不能善分别,反而是“痴”。 在《阿含经》中,“计”这个词的意义接近后世论师说的“分别心”一词。“计”是计度、思量、分别、认为的意思,尤指根据“我”而有的计度。由于认为有“我”,而有人、我的分别,也产生了种种对立。这正是经中说由于有我、我所,而产生贪、瞋、痴的原理。 第226经中,佛陀教我们如何“断一切计”,也可以说是断除分别心:断除分别心绝非没有知觉、没有智慧、不懂捡择,而是断除“是我、异我、相在”的“我见”,没有了我、我所的错误分别,而能于一切事不执著。 第227经讲“不计住”,不应该思量“是我、异我、相在”的“我见”,才能无所执取、无所染著,才能如卷二第39经等经所说的“攀缘断已,彼识无所住,不复生长增广”(CBETA, T02, no. 99, p. 9, a18-19),也就是由“不计住”而“识无所住”,才能解脱。 卷十四第359经也说:“若不思量、不妄想,无使、无攀缘识住;无攀缘识住故,于未来世生、老、病、死、忧、悲、恼、苦灭,如是纯大苦聚灭。”(CBETA, T02, no. 99, p. 100, a26-29) 佛弟子必须要能善巧的解析、分别诸法,同时断除我、我所的执著,而能以平等心待人接物,解脱自在的行走世间。 (二二六)~(二二九)杂阿含经卷第八杂阿含经卷第九[导读:六入处因缘是世间;六入处相应 (2/5)]人是透过六入处看世界的,所接触的都是六入处所感知的世界。因此佛陀说六入处因缘是“世间”(本卷第230经),十二入处是“一切”(卷十三第319经),十二入处因缘生“一切有”(卷十三第320经)、“一切法”(卷十三第321经)。 佛陀更进一步地分析,世间是危脆败坏的(本卷第231经),世间是空(本卷第232经)、一切无常、苦、空、非我、贪瞋痴火烧然……(卷八第196、197经)。 世间无常,国土危脆。里里外外,何处不如此呢? 本卷属于《杂阿含经》的“六入处相应”,是解说六入处的相关经文。 (二三〇)~(二三五)[导读:善护根门]六入处是感知外境的入口,如果从六入处起了贪著,就会导致十二因缘的相续。因此佛经中常讲“善护根门”,就是将六根(六入处)比喻为一扇门,把关得好,就不会遭小偷;如果门户洞开,不加以守护,家产就有危险了。 对于眼所见、耳所听、鼻所嗅、舌所尝、身所触、意所思,有警觉心,不会沉迷其中无法自拔,这就是智慧。 (二三六)~(二四〇)[第241经经文导读]不能善护根门,六根执著六境的结果,就是无法解脱、沉溺于轮回。因此佛陀常教导比丘,不要像凡夫般,沉迷于五欲,否则就白出家了。此经就是佛陀警告比丘们的开示。

尔时,世尊告诸比丘:“愚痴无闻凡夫,比丘!宁以火烧热铜筹,以烧其目,令其炽ⓐ然,不以眼识,取于色相、取随形好。所以者何?取于色相、取随形好故,堕恶趣中,如沈铁丸。”

那时,佛陀告诉比丘们:“比丘啊,即使是愚痴无闻的俗人,宁可拿烧红炙热的铜条来烧自己的眼睛,让眼睛烧起来,也不要以眼识去执取显著或微细的各种影像。为什么呢?因为执取各种影像,最终会导致堕于恶道,像铁球沉入水中。” 这边说的“眼识取于色相”,有二种层次:

通常1要在禅定中才能训练关掉,而2则是在行住坐卧间都能以正念避免执取。 耳根、鼻根、舌根、身根,也是如此,就不一一重复解说了。

“诸比丘!睡眠者是愚痴活、是痴命,无利、无福,然诸比丘宁当睡眠,不于彼色而起觉想;若起觉想者,必生缠缚诤讼,能令多众起于非义,不能饶益安乐天人。”

“比丘们,睡眠是愚痴地过活、是虚度生命,没有利益、没有福报,但是比丘们宁可睡眠,也不要对色相而生起思想;若生起思想的话,就会生起贪欲缠缚、瞋恚争辩,使得众人得不到利益、不能利益世间。” 佛陀之前比喻说宁可破坏眼、耳、鼻、舌、身,也不要执著于色、声、香、味、触。那意根呢?意根是无形的,不像前五根能用物理手段破坏,因此这边以睡眠来比喻宁可减少意根的作用,也不要执著。 这里说“不于彼色而起觉想”,为什么在谈意根的时候提到“色”?如同上段导读中2提到的,意根所认知的,是前一刹那的六根所传来的讯息(例如眼见色),执著了就会有后续的思想。所谓“意根”识知“法”,六根所传来的讯息都是“法”。 “若起觉想者,必生缠缚诤讼”,其中“起觉想”是痴,“缠缚”是贪,“诤讼”是瞋。

“彼多闻圣弟子作如是学:‘我今宁以炽然铁枪以贯其目,不以眼识取于色相,堕三恶趣,长夜受苦。我从今日当正思惟:“观眼无常、有为、心缘生法,若色、眼识、眼触、眼触因缘生受,内觉若苦、若乐、不苦不乐,彼亦无常、有为、心缘生法。”’耳、鼻、舌、身入处当如是学:‘宁以铁枪贯其身体,不以身识取于触相及随触好故,堕三恶道。我从今日当正思惟:“观身无常、有为、心缘生法,若触、身识、身触、身触因缘生受,内觉若苦、若乐、不苦不乐,彼亦无常、有为、心缘生法。”’”

“有智慧的佛弟子要作这样的学习:‘我今天宁可以炽热的铁枪穿刺眼睛,也不要以眼识执取色相,堕入三恶道,长夜受苦。我从今天开始应当正确的思惟:“观察眼根是无常的、是因缘造作的有为法、是缘于心而生的法;而眼根所接触的色境、眼根接触色境生起的眼识、由眼根、色境、眼识三者和合生起的眼触,而由眼触缘生的感受,内心觉得苦、乐、不苦不乐,这些都是无常的、是因缘造作的有为法、是缘于心而生的法。”’对耳、鼻、舌、身等入处也都要作这样的学习。” 本段讲多闻圣弟子对于前五根该有的正思惟,下段则讲对于第六根(意根)该有的正思惟:

“多闻圣弟子作如是学:‘睡眠者是愚痴活、痴命,无果、无利、无福,我当不眠,亦不起觉想,起想者生于缠缚诤讼,令多人非义饶益,不得安乐。’”

“有智慧的佛弟子作这样的学习:‘睡眠是愚痴地过活、是虚度生命,没有利益、没有福报,我不该贪睡,也不要对六境生起思想,若生起思想的话,就会生起贪欲缠缚、瞋恚争辩,使得众人得不到利益、不能安乐。” 睡眠中,虽然前五根关闭了,意根的作用也减弱,但作梦时意根仍能运作。前面佛陀曾打比方说“宁当睡眠,不于彼色而起觉想”,但当然用功修行的佛弟子,并不会贪睡,醒时也尽量避免意根起觉想。

“多闻圣弟子如是观者,于眼生厌,若色、眼识、眼触、眼触因缘生受,内觉若苦、若乐、不苦不乐,彼亦生厌,厌故不乐,不乐故解脱,解脱知见:‘我生已尽,梵行已立,所作已作,自知不受后有。’耳、鼻、舌、身、意亦复如是。”

“有智慧的佛弟子作这样的观察的话,于眼根厌足、不再执著,而眼根所接触的色境、眼根接触色境生起的眼识、由眼根、色境、眼识三者和合生起的眼触,而由眼触缘生的感受,内心觉得苦、乐、不苦不乐,也都厌足,而不爱乐,不爱乐而能自在解脱。耳、鼻、舌、身、意也是如此。” (二四一)~(二四二)[导读:魔的势力范围]“魔”是音译“魔罗”的简称,有夺命、障碍、扰乱、破坏的意思,让人在世间不得解脱的恶势力自然就可称为魔。 六入处是世间,六入处的染著,障碍人的慧命、使人沉于生死,自然就是魔的势力范围。 接下来这几经中,佛陀告诉我们魔是如何能让人无法解脱:

(二四三)~(二四七)[导读:六入处在世间]本卷最后这八经,是佛和佛弟子在世间行走时,关于六入处的应机讨论,从各层面探讨六入处:

(二四八)~(二五五)杂阿含经卷第九杂阿含经卷第十[导读:无明;阴相应 (2/5)]许多人都曾听过“无明”这个词,但到底什么是无明? 无明就是“没有智慧”。没有什么智慧?对于四圣谛不了解,不知道五阴及六入处的无常、苦、空、非我,而迷昧于其中,就是无明。没有世间及出世间的正见,对于佛、法、僧没有知见,就是无明。 或许有人会问:“我现在知道五阴及六入处都是无常、苦、空、非我的,我也有正见,是不是就没了无明?”严格说来,概念上的“知道”,和禅定的“如实知”,是有距离的,必须要证知了,才是如实知。另外,当下有智慧,就可能去除当下的一些无明,不过若要解脱,必须有实修的功夫,每个当下都能够洞察(“无间等”),那么就真的能断除无明了。 本卷第256~258经即有解说什么是“无明”,下表则整理了《阿含经》中不同经文对“无明”的定义:

本卷属于《杂阿含经》的“阴相应”,是解说五阴的相关经文。 (二五六)~(二六一)[导读:常见与断见二边]许多人执著于世间的有,认为自己的灵魂、或造物主、或万物,可以永恒的存在。这种见解,称为“常见”,或是“世间有”。 也有人执著于世间的无,认为杀人放火都没关系,反正人死后就一了百了,只是早死晚死的差别。这种见解,称为“断见”,或是“世间无”。 佛陀则告诉我们,执著于“世间有”、“世间无”都不能解脱,要观世间因缘而生、因缘而灭:因为了知世间是因缘而生,所以不执著“无”,因为了知世间会因缘而灭,所以不执著“有”。所以有此千古名言:“如实正观世间集者,则不生世间无见,如实正观世间灭,则不生世间有见……如来离于二边,说于中道”,即出自本卷第262经,以及卷十二第301经。 [第262经经文导读]阐陀长老是悉达多太子(佛陀未修行前的身分)出家修道时,驾马车载太子出城的仆从。他后来随佛出家,但自恃出身贵族,傲慢而且常犯戒,一直没有证果。阐陀长老也曾因犯戒而被僧团默摈(大家都不跟他交谈),他诚心忏悔过错,放下身段,认真修学佛法,而再次被大家接受。 有天阐陀长老向其他比丘请教佛法:

处处请诸比丘言:“当教授我,为我说法,令我知法、见法,我当如法知、如法观。”

时,诸比丘语阐陀言:“色无常,受、想、行、识无常,一切行无常,一切法无我,涅槃寂灭。” 比丘们回答:“物质及精神都是无常的,一切因缘而生的事物都是无常的,一切的事物都没有‘我’,涅槃是寂灭的。”这也就是“三法印”的内容。

阐陀语诸比丘言:“我已知色无常,受、想、行、识无常,一切行无常,一切法无我,涅槃寂灭。”

阐陀复言:“然我不喜闻:‘一切诸行空寂、不可得、爱尽、离欲、涅槃。’此中云何有我而言:‘如是知、如是见,是名见法’?” 阐陀长老在僧团这么久,也知道这三法印,但是他质疑,如果一切事物都是空寂、不可得的,学佛的这个我又是谁? 大家怎么讲他都不听,最后他想起了名闻十方的阿难尊者,阿难尊者为人温文儒雅,人缘好、又是“多闻第一”,一定能解答他的疑惑。于是他就造访阿难尊者,请教这个问题。阿难尊者也很高兴阐陀能放下身段,来请教佛法:

时,尊者阿难语阐陀言:“善哉,阐陀!我意大喜,我庆仁者能于梵行人前,无所覆藏,破虚伪刺。阐陀!愚痴凡夫所不能解色无常,受、想、行、识无常,一切诸行无常,一切法无我,涅槃寂灭。汝今堪受胜妙法,汝今谛听,当为汝说。”

阿难尊者先是称赞阐陀长老能承认自己的怀疑,把问题摊开来问,而不是虚伪的装作了解。

时,阐陀作是念:“我今欢喜得胜妙心、得踊悦心,我今堪能受胜妙法。”

由于阿难尊者的鼓励,阐陀长老很欢喜,而心甘情愿的聆听阿难的解说。

尔时,阿难语阐陀言:“我亲从佛闻,教摩诃迦旃延言:‘世人颠倒依于二边,若有、若无,世人取诸境界,心便计著。

阿难尊者就举了他曾听到佛陀教导“议论第一”的摩诃迦旃延尊者的内容,来教导阐陀长老:世间的人执著于“有”或“无”这二边,都是因为内心执著外境,而起的错误见解。

若不受、不取、不住、不计于我,此苦生时生、灭时灭。迦旃延!于此不疑、不惑、不由于他而能自知,是名正见,如来所说。所以者何?迦旃延!如实正观世间集者,则不生世间无见,如实正观世间灭,则不生世间有见。

如果能够完全的不执著自我,在苦生起时了知、在苦还灭时了知,不怀疑、不困惑、不依赖他人就能自知,这样就是正确的见解:因为了知世间是因缘而生,所以不执著“无”,因为了知世间会因缘而灭,所以不执著“有”。

如来离于二边,说于中道,所谓此有故彼有,此生故彼生,谓缘无明有行,乃至生、老、病、死、忧、悲、恼、苦集;所谓此无故彼无,此灭故彼灭,谓无明灭则行灭,乃至生、老、病、死、忧、悲、恼、苦灭。

这也就是佛陀离于“有”与“无”二边,而说的“中道”。所谓:这里存在,所以那里存在;这里生起,所以那里生起;也就是十二因缘的集起乃至消灭。 由于明白缘起法,知道如果有无明、贪爱,就会有生死轮回,因此不会误以为世间是“无”的。另一方面,如果灭除无明、贪爱,生死轮回就可以止息了,因此也不会执著世间是“有”的。 借由这番开示,阐陀长老终于彻底了解了无我法及因缘法!

我今从尊者阿难所,闻如是法,于一切行皆空、皆悉寂、不可得、爱尽、离欲、灭尽、涅槃,心乐正住解脱,不复转还,不复见我,唯见正法。

同样的一句话,阐陀在证道前不喜欢听,但经过阿难的解说后,他了解其意义,而发现佛说的的确是没错的,因此不再有我见,只见到因缘法的真理。 (二六二)[导读:智者因譬得解]佛陀不仅能解说深奥的义理,也会用譬喻深入浅出的让弟子抓到重点。 本卷接下来的各经,记录佛陀在解说五阴时,举各种譬喻,帮助弟子理解法义。 (二六三)~(二七二)杂阿含经卷第十杂阿含经卷第十一[导读:六入处的运作;六入处相应 (4/5)]“六入处”是:

这六个感官犹如外境进入身心的管道,因此称为六入处,又称为“六内入处”、“六根”。 六入处当中的眼、耳、鼻、舌、身在人体有对应器官,这些器官也是由物质所构成的。佛经用语中,物质(例如身体)及物理世界的现象称为“色阴”,古印度人认为色阴是由“四大”以及四大所造成的物质及物理现象所构成的。四大是:

例如视觉器官有眼球等固体,是眼的“地”大;有眼内的津液、血液,是眼的“水”大;有体温,是眼的“火”大;而眼球的转动则是“风”大的作用。 六入处所接收的,是“六境”:

六境又称为“六外入处”。由于六境能沾染身心,也称作“六尘”。 六入处能接收六境:

“眼”根接收到影像(“色”),而会有视觉(“眼识”)。眼根、影像、视觉,三者接“触”,而能感“受”影像,映“想”起这是影像,而有意“思”、意志活动。这个过程经文叙述为:“缘眼、色,生眼识,三事和合触,触俱生受、想、思。” 感官所感知的,都是因缘而生,也就都会因缘而灭(“无常”),没有一个恒常不变的主体(“非我”)。我们对自我的认定以及对世界的认知,都是透过感官,而所有感官感知的都是因缘生灭而无常的,自我以及世界也是因缘生灭而无常,没有什么可以永远执著不放的。 《杂阿含经》“六入处相应”的内容依次为现今版本的第八、九、四十三、十一、十三卷,当中佛陀对我们开示六入处的性质、作用、为何会染著、如何防护、以及如何藉六入处修行解脱。由于本卷的内容较复杂,如果读起来太过吃力,可以先复习或研习卷八,即能循序渐进地理解本卷的义理。 (二七三)~(二七四)[导读:六入处与善摄根门]佛陀常告诫我们要“善摄根门”、“关闭根门”,好好地守护六根,因为六根是对外的门户。当我们透过六根接触到外境时,也就是根、境、识和合生触的当下,此时如果有智慧、具足正念,心就不会随着外境而转,自然不会生起烦恼。 关于正念与善摄根门,《杂阿含经》卷二十四“念处相应”中有更深入的阐述,佛陀表示有持戒则四念处(正念)才修得好;基于正念,对于眼所见、耳所听、鼻所嗅、舌所尝、身所触、意所思,有警觉心,不会沉迷其中,这也算是“正智”的作用。心不向外驰骋,有正念、正智,才能够专一安定,进而觉悟解脱的智慧。 (二七五)~(二七七)[导读:六入处与三毒]凡夫执著于感官欲望,有如被外境牵着走,对于我所喜爱的,就生贪欲;我所喜爱的却得不到、或是违逆于我,就生瞋恚;这些都是因为没有智慧,也就是无明。 因为执著感官欲望而产生的种种烦恼当中,最重要的有三种:

简称“贪、瞋、痴”或是“贪、恚、痴”,统称为“三毒”。 (二七八)~(二八〇)[导读:四念处、七觉分]“四念处”是专注于当前的四种目标之一:

四念处的身、受、心、法,是从较粗显的层次渐进地导向较细致的层次。修习身念处,觉知身体的姿势、动作、器官、四大等状态或本质纯熟之后,可进一步觉知身体带来的苦、乐、不苦不乐等受,也就是受念处;在修习受念处纯熟之后,则可以更细致地觉知因为这些感受而带来的心念,是否有贪、瞋、痴、散乱等心念,也就是心念处;修习心念处纯熟时,则可及早发现妨碍修行的心念、培养资助修行的觉支,觉知诸法而体悟真理,也就是法念处。 四念处的修法详见卷二十四。 四念处是“七觉分”的基础,七觉分即觉悟的七个部分。“分”即“部分”、“要素”的意思,“修念觉分”即“修习念觉的部分”。 “七觉分”是:

修行四念处,时时正念觉知、安住在当下,就是念觉分,能促成后续的其他觉分;有念觉分后能辨别什么法有益、什么法无益,也就是择法觉分;择有益的法而努力,即是精进觉分;精进修行能离于世俗的心念而心生欢喜,即是喜觉支;欢喜能让身心轻松安稳,是猗觉分;身心轻松安稳伴随着更高层次的乐,而容易得定,是定觉分;有了定后无欲无忧,心平等、寂静,而能舍离,是舍觉分。 “七觉分”修法详见卷二十六、二十七。 什么是四念处、七觉分的基础呢?即包含善摄根门(六触入处律仪),详见以下第281经。 (二八一)~(二八二)杂阿含经卷第十一杂阿含经卷第十二[导读:因缘是什么;因缘相应 (1/3)]为什么会有苦的集起?简言之,因为没有智慧(“无明”),因为有贪爱、执著。 若作更细部的解析,可分解为十二因缘:无明缘行、行缘识、识缘名色、名色缘六入处、六入处缘触、触缘受、受缘爱、爱缘取、取缘有、有缘生、生缘老病死忧悲恼苦。 “缘”表示前者是后者的条件。 十二因缘的各支,简单解释如下:

在后世佛教的用词中,“因”与“缘”通常分别指直接的“原因”和间接的“助缘”,两者有所区别;但在《阿含经》的翻译上,通常“因”、“缘”混用,不特别区分,常简称为“缘”。例如“爱缘取”代表由于有“爱”,因此而有“取”。 佛陀开示因缘的重点在于解释一切事物是相依而生、而灭,是无常的,因此没有不变的自我。另一方面,由于感官接触到外境时起贪爱执著,这样的因缘缠缚众生。 经中讲述因缘时,时常只举几支为例,不一定都讲十二支。这就好像防盗监视器的录影画面,有的防盗器一秒纪录十二个画面,有的一秒只记录十个,甚至只有两个画面,都可以用来抓小偷;同样地,根器特别好的人,知道十二因缘的用意是要解析并断除贪爱、执著,立刻能禅观并了知,就证知无我、悟道了。而我们一般人,则需要一步步停格分析,从头检查到尾,作较深入的了解,为修行悟道作好理智分析的准备。 《杂阿含经》“因缘相应”的内容为现今版本的本卷、卷十四、和卷十五第 365~370 经,当中佛陀为我们开示什么是因缘。 [导读:因缘与烦恼的关系]第283、284、286经中,佛陀为我们分析烦恼是如何从小树长大到根深蒂固的因缘,并教导我们如何能制止烦恼壮大,甚至让烦恼不再生出。 (二八三)~(二八四)[导读:因缘是如何被发现的?]佛陀在出家前,见到了生、老、病、死的现象,为了探寻真理而出家修行,最后了悟了生、老、病、死的根源而证道。 从生、老、病、死开始一路追本溯源,最后回追到无明的过程,称为“逆观十二因缘”;至于从无明开始一支支往后分析到生、老、病、死等,则称为“顺观十二因缘”。 第285及287经中,佛陀分享了他如何“逆观十二因缘”而洞察十二因缘的过程,并说明十二因缘并非他的发明,而是他的发现,佛陀及过去诸佛都走过相同的真理之道。 (二八五)[导读:十二因缘的还灭]理论上,十二因缘中只要有一支断了,下一支就不生,而可从中切断十二因缘的锁链,这称为十二因缘的“还灭”。佛教的重点不只在于十二因缘造成流转生死的现象,更在于十二因缘的还灭、解脱。 然而十二因缘并不是每一支都能下手断除的,例如已“生”了,就无法不“老死”。一般认为原理上可在触、受、爱、取这几支下手,有智慧而不陷入十二因缘的锁链,即可灭掉后续的苦果。例如守护六根不攀缘,而减少六入处与六境接“触”,或在身体“受”苦时内心不随着起烦恼,“受”乐时不贪“爱”、不执“取”,断了十二因缘的锁链,就不会导致忧悲恼苦。如果每个当下都能够洞察(“无间等”)地断除十二因缘锁链,即可不受后“有”,解脱了。 实务上,贪爱执著不见得说断就能断,因此佛陀教导修行的方法,即“八圣道”,是让佛弟子能一步步迈向解脱的八个正确途径:

“八圣道”又名“八正道”,在卷二十八有进一步的说明。 (二八六)~(二八八)[导读:因缘能如何应用?]第 289 及 290 经以因缘分析身心随时都在变化,不应执著为我,并且要练习觉知“触支”及“受支”,拆解种种感受产生的原因。 第 291 经则表示可练习断“爱支”,观察世间可爱的的事物,其后患如同疾病、脓疮、毒刺、凶器。 第 292 经要我们以十二因缘思量观察如何能彻底地断尽苦,当中提到凡夫不管是作善的、恶的、不善不恶的行为,都是基于“无明”而造作,断“无明”才能断尽苦、彻底解脱生死轮回。 [导读:五阴与我]在佛经的用语中,人的身心及世间的一切可区分为:

以上色、受、想、行、识五项,合称“五阴”或“五蕴”(蕴是“积聚”的意思)。 凡夫执著认为在五阴中有恒常不变的“我”。举例而言,就“身体”与“我”的关系而言,凡夫可能误认:

以上三类认为有“我”的见解,佛经中称为“色是我”、“色异我”、“相在”。 佛陀则发现五阴都是因缘生灭的,一切的身心运作中没有不变的“我”。例如人的身体属于色阴,随着年纪的增长,身体内的细胞早因新陈代谢而不一样了,物理世界也是一直迁流变化的,没有恒常不变的色阴。心理也是如此,刹那生灭,更没有恒常不变的“我”。 执著于五阴而引起烦恼实在不智。于是佛陀教导我们如何认清真相,修证无我的智慧,才能彻底地放下自我(无我),也不挂念身外之物(无我所),断除烦恼执著,解脱生死轮回,获得真正的自由。 若想要深入了解五阴相关的法义,也可参见《杂阿含经》卷一等“阴相应”的内容。 (二八九)~(二九四)[导读:当下的因缘与三世的轮回]在《杂阿含经》中,十二因缘主要用来解释当下身心的因缘;在其他的经论中,也有以十二因缘来解释三世的轮回。 用十二因缘解释当下身心的因缘,详见《杂阿含经》卷二、三相关各经。以经中所说“缘眼、色,生眼识,三事和合触,触俱生受、想、思”为例,在根缘境生识而触的当下,就已经完成了一次的十二因缘,但由于我们误认其中有我、我所,起了贪爱,造下了业,而让这些心识不断地相互攀缘、增长扩大。 每一次的十二因缘虽然当下就已经完成,但这不表示未来就不会有作用。这就好像在推骨牌,从微观的角度,每一个骨牌撞击下一个骨牌都是在一刹那间发生;从巨观的角度来看,就会看到骨牌的推动与相叠持续不断地发生,延续成为过去、现在、未来三世。 用十二因缘解释三世的轮回,则有如下的说法:

一念之起,当下轮回,每天的生活中都充斥了十二因缘,这些因缘累积起来,也造就了人的一生,乃至三世的轮回。 数学或物理造诣较深的同学,也可用“碎形”或“复杂系统”的“自相似性”来理解这样的现象:鹦鹉螺切中间一小块来看,其数学构成符合黄金比例,累积起来的大块也符合黄金比例,整个螺形也是黄金比例,这就是“自相似性”。在数学上,具有自相似性的碎形的生成是基于一个不断迭代的方程式,即一种基于递回的反馈系统。类似地,人们当下的身心运作符合十二因缘的模式,而当下的因缘长久累积之后,造就了宏观的轮回生死,也具有自相似性而符合十二因缘的模式。 阿罗汉破除无明、有智慧,则在根缘境生识而触的当下,生起明触,触生受、想但不造业,也不见我、我所,而能不受后有,解脱当下的因缘及三世的轮回。 (二九五)~(二九六)[导读:因缘与中道]许多人执著于世间的“有”,认为自己的灵魂、或造物主、或万物,可以永恒的存在。这种见解,称为“常见”。 也有人执著于世间的“无”,认为杀人放火都没关系,反正人死后就一了百了,只是早死晚死的差别。这种见解,称为“断见”。 佛陀则告诉我们,执著于“常见”、“断见”都不能解脱,要观世间因缘而生、因缘而灭:因为了知世间是因缘而生,所以不落入“断见”,因为了知世间会因缘而灭,所以不落入“常见”,这就是所谓“如来离于二边,说于中道”,即出自本卷第297、300、301经,及卷十第262经。 由于不知道因缘法,外道产生了五花八门的邪见,例如有外道主张“命即是身”,认为生命即是身体,也就是将肉体认为是“我”,生命的一切就是肉体机能的展现。如此一来肉体死亡后就一了百了,属于“断见”。另外也有外道主张“命异身异”,认为生命是一回事、身体是另一回事,也就是认为有个灵魂一类的东西才是“我”,肉体不是“我”,两者可以分离,灵魂不需要肉体即可独自长存,属于“常见”。 佛陀则发现身心都是因缘而生、因缘而灭的,肉体败坏后还是会由于因缘而轮回,因此不能说“命即是身”;身体和心理交互影响、互相缘生,不能单独存在,并没有一个恒常不变且可独自长存的灵魂作为自我,因此不能说“命异身异”。(附带一提,人摸不到鬼的形体,并不是因为鬼只有灵魂没有身体,而是因为鬼和人的身体组成不同,就像不同频率的电台不互相干扰。) 知道缘起缘灭的中道,就不会落入这些邪见,也才能确实地对症下药,断除因缘的锁链而解脱轮回。 (二九七)~(三〇三)杂阿含经卷第十二杂阿含经卷第十三[导读:六根缘生的身心运作;六入处相应 (5/5)]眼、耳、鼻、舌、身、意这六根都可以引发身心的运作,以眼所缘生的五阴为例:

此时即有视觉。视觉(眼识)只是单纯地“看到”影像,还没有搀杂人的主观意识;主观意识是在此讯息(成为法境)传到意根时,由意识加以识别、意触生想加以取相、意触生行而有意志造作,人脑才识别出画面的意义。 眼根通俗的讲法是眼睛,而根据佛学及生理学,精确的来看可能包括视网膜、视神经等组织;眼接收的色,通俗的来讲是影像,而根据物理学精确的说法是光线。同学们只要了解在修行上身心运作的原理即可,不必拘泥于生理学或物理学的用词,本书中也不特别加以区分。 感官接收的讯号传到最后,由意根作最后的反应,而会起心动念。当意触时如理作意而不生爱,断了十二因缘的锁链,就不会导致后续无常的苦了。生活上如此,禅定也是一样。 本卷属于《杂阿含经》的“六入处相应”,是解说六入处的相关经文。 (三〇四)~(三一五)[导读:无常、苦、无我]凡夫执著世间以为常、执著感受以为乐、执著身心以为有我。 以六根为例,凡夫可能以为六根是恒常的、是快乐的、有我。 如果六根是恒常的,那么六根不应该会受逼迫痛苦,但是六根会受逼迫、会痛苦,可见六根不是恒常的。 如果六根总是快乐的,则不应该会有痛苦,可见六根不总是快乐的。 如果六根是我,应该能完全的自主,我想使眼成为什么样子、眼就成为那样;我想使眼不成为什么样子、眼就不成为那样,但六根无法自主,因此六根无我。 (三一六)~(三一八)[导读:十二入处是一切]十二入处包含了人的身心乃至一切的外境,因此佛陀说十二入处是“一切”(本卷第319经),十二入处因缘生“一切有”(本卷第320经)、“一切法”(本卷第321经)。另一方面,人是透过六入处看世界的,所接触的都是六入处所感知的世界,因此佛陀说六入处因缘是“世间”(卷九第230经)。 佛陀更进一步地分析,一切无常、苦、空、非我、贪瞋痴火烧然(卷八第196、197经),世间是危脆败坏的(卷九第231经),世间是空(卷九第232经)等等。 世间无常,国土危脆。里里外外,何处不如此呢? (三一九)~(三二一)[导读:六入处集是苦集]六根对六境而生六识的过程,如卷十一第273经所说:“缘眼、色,生眼识,三事和合触,触俱生受、想、思。” 这是说“眼”根接收到影像(“色”),而会有视觉(“眼识”)。眼根、影像、视觉,三者接“触”,而能感“受”影像,映“想”起这是影像,而有意“思”、意志活动。 这也是苦的集起的过程,如卷八第218经所说:“云何苦集道迹?缘眼、色,生眼识,三事和合触,缘触受,缘受爱,缘爱取,缘取有,缘有生,缘生老、病、死、忧、悲、恼、苦集。” 以下各经分别提到这些名词,例如“六识”即是依照六根的哪一根所缘生的识,来将识区分为六种(六识身;这里“身”是指“种类”的意思)。触、受、想等等心理运作也都可依照是六根的哪一根所缘生的,而区分为六种:

“六识”乃至“六爱”等词在佛经中常出现,但“六顾念”及“六覆”这两个词并非专有名词,在其他经中不会再出现。 (三二二)~(三三二)[导读:十二入处与四圣谛]在前面的经文中,佛陀说明了十二入处无常、苦、无我的本质。而苦是从何而来?能如何解脱? 这就是佛陀悟到的四个真理(“四圣谛”):

第333经着重在十二入处的苦圣谛,十二入处是因缘而生、因缘而灭的,因此无常、苦、空、非我,不须要执著。 第334经讲解了十二入处的集圣谛,分析六根生起因缘而缠缚众生的过程。 第335经则关于十二入处的灭圣谛,也为佛教所说的“空”下了基本定义。佛教为何说世间空?十二入处为什么是空?若要了解“无眼耳鼻舌身意、无色声香味触法”是什么意思,务必细读此经。 本卷的最后几经则和十二入处的道圣谛相关,可说是于十二入处修习解脱之道的片段。 (三三三)~(三三五)[导读:心受的喜、忧、舍]“受”可区分为“乐受”、“苦受”、“舍受”(即“不苦不乐受”),也可区分为“身受”与“心受”。其中身受为生理的感受,由身体所引起,也就是由眼根、耳根、鼻根、舌根、身根所缘生,心受则为心理的感受,由心理所引起,也就是由意根所缘生。 有的经中则将遇舒适的境界时心的乐受特别称为“喜受”,遇违逆的境界时心的苦受特别称为“忧受”。因此将受区分为五种:(身)乐受、(身)苦受、(心)喜受、(心)忧受、舍受,如下图所示:

凡夫执著于受而造业,以下第336经讲的“六喜行”即是心遇舒适的境界时的造作,第337经的“六忧行”则是心遇违逆的境界时的造作,第338经的“六舍行”则是心遇不苦不乐的境界时的造作。 这六喜行、六忧行、六舍行,在《中阿含经》卷四十二〈根本分别品2〉第162经分别六界经中,总称为“十八意行”。 第339至342经讲的“六常行”,则是六根对六境时没有贪、瞋、痴,而能舍心(放下一切而没有执著)并且保持正念(清澈觉知)、正智(清晰理解)。 (三三六)~(三四二)杂阿含经卷第十三杂阿含经卷第十四[导读:因缘相应 (2/3)]本卷属于《杂阿含经》的“因缘相应”,是跟十二因缘相关的经文。 (三四三)~(三四六)[导读:四禅]禅定能让心专注于一对象而不散乱,在佛经中最常提到的禅定是“四禅”,其定义整理于下表中:

初禅: 在初禅的定义中,“离欲、恶不善法”是初禅的成果,也是达成初禅的条件之一。要达成初禅还有其它的条件,约略地说如卷二十四第624经:“汝当先净其戒、直其见(正见),具足三业(身、口、意三业清净),然后修四念处。”(CBETA, T02, no. 99, p. 175, a7-8) 经文中提到“有觉有观”,其中的“觉”又译为“寻”,作用是将注意力投向目标;“观”又译为“伺”,作用是持续不断地注意目标。举例来说,在修行观呼吸的时候,将心念投向于呼吸,就是“寻”,接着持续不断地省察呼吸,即是“伺”。 当心念持续放在专注的对象(例如呼吸)而达到初禅后,会维持在当下,不再生起新的状况,这时心中会因为离于五欲的粗重负担,而有喜乐的感觉。若与欲界的淫欲相比,初禅喜乐有如遍身清凉能除热恼,而欲界的淫欲就像是火烧身心,因此入初禅后自然更容易调伏对五欲的贪爱。 第二禅: 在初禅的基础下继续修定,随着功力渐深,渐渐地,“寻”、“伺”显得是刻意、多余的扰动,因此放下了初禅的“寻”、“伺”,则能进入第二禅。 此时内心更加地澄净(“内净”),达成专注、纯一的心(“一心”)。这时的定力能产生喜乐,又胜过初禅的喜乐。 第三禅: 在第二禅的基础下继续修定,渐渐发现先前定力所生的“喜”能让人执著,执著于“喜”则因无常而有忧,所以放下“喜”心,安住在舍心,安住在正念(清澈的觉知)、正知(清晰的理解)中,则能入于第三禅。 这时一方面内心安住在“舍”,一方面体验到比粗糙的“喜”更胜妙的“乐”,这是第三禅的境界。 第四禅: 在第三禅的基础下继续修定,除了先前已经放下的“喜”外,渐渐连第三禅的“乐”也都彻底放下,只有因舍而生的清净之念,心专注纯一,成就第四禅。

有许多修定的方法可以让人达到初禅甚至第四禅的层次,例如观呼吸、四无量心、念佛、观想等等各种法门。前文已用“观呼吸”法门举过例子,在此就不赘述,而再举其他法门的例子。 以念佛法门为例,修念佛法门的人,持戒清净、善护根门,离于感官的欲乐,也远离了种种恶的、不善的事情后,将心念投向念佛法门中专注的对象,即是“寻”;接着持续地专注在对象上,即是“伺”。日久功深,“都摄六根,净念相继”而能逐步提升定境。 若是修以观想来收摄心念的法门,以观想火珠为例,初禅可有稳定的火珠,第二禅时火珠会变成圆月,没有火焰闪动,第三禅则完全没有珠,只有一片淡淡的光而保持稳定,此时意识是清醒的,正念、正知的。

佛教同时着重“定”与“慧”,修止可得定,修观可得慧,止观俱修而能解脱。 实务上,除了止观融合并行的修法外,有的法门是先着重修止后修观,有的法门是先着重修观后修止,不同法门的次第有所差异。以先着重修止后修观的法门为例,在修行次地上先着重修止,具备了初禅甚至第四禅的定力之后,再以定力为基础修观、进而证悟。 (三四七)~(三五一)[导读:六入处与轮回]眼、耳、鼻、舌、身、意等六根,如何能让人陷于生死轮回中呢?可见十二因缘第五至十二支的分析:

(5) 六入处:(观察五阴的感官是)眼、耳、鼻、舌、身、意。 以下第352至354经,都表示要如实知这几支及其集、灭、道,才是真修行人。 (三五二)~(三五八)[导读:思量]许多禅师教导弟子不要有“分别心”。在《阿含经》的用词中,“分别”却通常是正面的词汇,代表解析,有分别才能分辨种种正见及邪见。佛陀一再教导弟子要善分别诸法,若不能善分别,反而是“痴”。 在《阿含经》中,“思量”、“计”这些词的意义接近后世论师说的“分别心”一词,接下来第359、360、361经中说:“若思量、若妄想者,则有使攀缘识住;有攀缘识住故,入于名色;入名色故,有未来世生、老、病、死、忧、悲、恼、苦,如是纯大苦聚集。”(CBETA, T02, no. 99, p. 100, b3-6) 这原理在于基于有“我”的思量,而有对于五阴的执著,陷于十二因缘的锁链。 卷八也有相关的说明,第226经中佛陀教我们如何“断一切计”,也可以说是断除分别心:断除分别心绝非没有知觉、没有智慧、不懂拣择,而是断除“是我、异我、相在”的“我见”,没有了我、我所的错误分别,而能于一切事不执著。第227经讲“不计住”,不应该思量“是我、异我、相在”的“我见”,才能无所执取、无所染著,才能如卷二第39经等经所说的“攀缘断已,彼识无所住,不复生长增广”(CBETA, T02, no. 99, p. 9, a18-19),也就是由“不计住”而“识无所住”,才能解脱。 这正应和了本卷接下来几经所说的:“若不思量、不妄想,无使、无攀缘识住;无攀缘识住故,于未来世生、老、病、死、忧、悲、恼、苦灭,如是纯大苦聚灭。”(CBETA, T02, no. 99, p. 100, a26-29) (三五九)~(三六一)[导读:佛法之所以为佛法]佛法之所以为佛法,而不同于外道法,在于可实证的核心法义。常见外道采用佛教的名词或仪轨,但核心义理迥异于佛教;若是佛教的名词或仪轨,自然会呼应佛教的核心法义。 佛陀在接下来的第362~364经,以及卷十五第365经、卷一第25~29经中,都解释了同样的名词,比如“多闻”、“法次法向”。在卷一中的说明,强调听闻、宣说、或实证于五阴生厌、离欲、灭尽;接下来的这几经则强调听闻、宣说、或实证十二因缘的厌、离欲、灭尽,也就是十二因缘的还灭。虽然切入的点不同,都相应于佛教的核心法义。 (三六二)~(三六四)杂阿含经卷第ⓐ十四杂阿含经卷第十五[导读:因缘相应 (3/3)]本卷第365~370经属于《杂阿含经》的“因缘相应”,表示因缘法是诸佛同证的真理,要亲自体证因缘法则要修习止、观。 (三六五)[导读:过去七佛]“过去七佛”是指释迦牟尼佛及其之前的六位觉者:

依据佛经中的定义,“佛”是在无佛世界第一位觉悟且教导众生的觉者,过去七佛也都是在前一位佛的教法早已灭尽的无佛世界,自行证悟并且教导众生。听闻佛的教法而学佛的人,即是“声闻”弟子。 经中也有提到其他的佛,例如《增壹阿含经》等经记载释迦牟尼佛在定光如来(燃灯佛)时,被授记成佛。定光如来即远早于过去七佛。但七佛是此世界的过去佛中离我们时间最近的,因此在《阿含经》中通常以这七佛代表诸佛。 以下第366、369、370经表示过去七佛都是因为发现因缘法而成道,呼应了卷十二第287经中佛陀在发现因缘法后所念:“我得古仙人道、古仙人迳、古仙人道迹,古仙人从此迹去,我今随去。”(CBETA, T02, no. 99, p. 80, c17-19) 这真理是本来就存在的,只待被发现,卷十二第296经就说:“若佛出世,若未出世,此法常住,法住、法界,彼如来自所觉知,成等正觉,为人演说,开示显发。”(CBETA, T02, no. 99, p. 84, b16-18) (三六六)~(三七〇)[导读:四食;食相应]古印度认为有四类食物能长养身心,即四食:

第一次听闻“四食”的说法时,或许有些人会觉得奇怪,为什么会有形而上的食物?这是因为佛法中的“四食”是根据“长养五阴”来讲的:

人是五阴的集合体,因此便将能够长养五阴的,归纳为四食了。 修行四念处(参见卷二十四)可以如实知四食,进而对治对四食、五阴的执著:

《杂阿含经》“食相应”的内容即本卷第371~378经,是跟四食相关的经文,尤其探讨四食相关的因缘。 (三七一)~(三七八)[导读:四圣谛;谛相应 (1/2)]“谛”是真实不虚的意思,“四圣谛”即佛陀悟到的四个真理:

《杂阿含经》“谛相应”的内容为本卷后半(第379~406经)及卷十六第407~443经,当中佛陀再三提醒弟子不只要理解四圣谛,还要努力修行以如实知四圣谛、于四圣谛无间等(洞察)。 (三七九)~(三八〇)[导读:三转法轮与修行的目标]接下来的几经可说都和三转法轮的内容相关,第381、382经表示应当知苦、断集、证灭、修道(二转),第383~388经则表示已知苦、已断集、已证灭、已修道(三转)的人则已达成修行的目标:

(三八一)~(三八六)[导读:四果]佛法的修习不只是在信仰及实践的层次,还可以亲身体证解脱。以解脱的程度来衡量,修道的成就可略分为四果:

证得果位的条件以及剩余轮回的束缚,如下表所述:

其中一些名词的简略意义如下:

(三八七)~(三八八)[导读:如实知四圣谛]接下来的几经都围绕着“如实知四圣谛”:

(三八九)~(三九九)[导读:四圣谛无间等的重要性]以下各经都强调应该要努力修行,以于四圣谛得无间等,因为:

(四〇〇)~(四〇六)杂阿含经卷第十五杂阿含经卷第十六[导读:应思惟四圣谛,莫思惟世间思惟;谛相应 (2/2)]本卷第407~415经,记载了佛陀要比丘不要思惟、谈论俗事,而要思惟四圣谛:

佛陀如此告诫比丘,是因为谈论这些俗事无法导致解脱;比丘们是为了解脱而出家修行,自然应该思惟四圣谛。 佛经中说世界、说众生、说各种世间现象的经文,目的也不外乎为了帮助佛弟子修行,例如佛经对于三界(欲界、色界、无色界)的描述,可避免佛弟子将某些定境误认为涅槃,而走入了歧路。 《杂阿含经》“谛相应”的内容为卷十五第379~406经及本卷第407~443经,是解说四圣谛的相关经文。 (四〇七)~(四一五)[导读:四圣谛就是真理,别无分号]接下来的几经中,佛陀强调四圣谛就是真理,别无分号:

(四一六)~(四二〇)[导读:不如实知四圣谛的危险]第421~426、430~432经,都是以譬喻说明不如实知四圣谛而堕生老病死忧悲恼苦的危险:

(四二一)~(四三二)[导读:四圣谛是上等的法]以下第433经表示四圣谛是佛陀的增上说法,第434经表示如实知四圣谛就是聪明有智慧。 第435~437经则承继上一卷第397经所说,表示四圣谛是渐次无间等。 (四三三)~(四三七)[导读:如实知四圣谛极珍贵稀有]在上一卷第404经中,佛陀曾将所说的法比喻为手中树叶,其数量相较于整座树林的树叶来说,是非常稀少的。接下来几经也用类似的比喻,表示:

从这几经可以知道,有机会听闻四圣谛是非常难得的,因此更要努力修行,以于四圣谛得无间等。 (四三八)~(四四三)[导读:界相应 (1/2)]古文中“界”指差别、分类。 《杂阿含经》“界相应”的内容为本卷第444~454经,及卷十七第455~465经,是解说各种“界”的相关经文,尤其探讨各种“界”相关的因缘。 为什么经中要解说各种“界”? 因为佛教重视智慧,而不是盲信。要能有智慧,就要先观察、认清世间人、事、物乃至自己身心的各种状态、境界,了解这些境界缘起缘灭的因果,才能进而超脱这些境界。 (四四四)~(四五〇)[导读:缘眼、色,生眼识,三事和合触]六入处能接收六境,而有六识:

“眼”根接收到影像(“色”),而会有视觉(“眼识”)。眼根、影像、视觉,三者接“触”,才有后续的心理运作,例如感“受”影像、忆“想”起影像的意义,“思”维要怎么做。 这个过程在《杂阿含经》卷十一第273经等经记载为:“缘眼、色,生眼识,三事和合触,触俱生受、想、思。”(CBETA, T02, no. 99, p. 72, c9-10) 为了能够清楚觉察身心状态生成、灭去的因缘,修行人必须先清楚明白其“界”(差别、分类)。接下来的几经说明了六入处、六境、六识,合称为“十八界”。 (四五一)~(四五四)杂阿含经卷第十六杂阿含经卷第十七[导读:界相应 (2/2)]《杂阿含经》“界相应”的内容为卷十六第444~454经,及本卷第455~465经,是解说各种界(差别、分类)的相关经文,尤其探讨各种界相关的因缘。 上一卷解说了世间有各种差别,心也有各种状态,感官的境界则有十八界等因缘。本卷则进一步提到禅定的不同层次及其因缘,修行人终究要洞察种种界都是无我的,而超越种种界。 (四五五)[导读:天界]天界是六道当中最殊胜的一道,包含了欲界、色界、无色界的诸天,从下到上如下表所示:

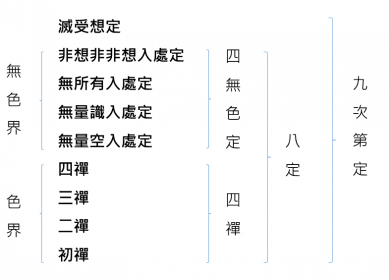

这些天的境界都可借由修行而体验到。 行善但没有禅定能力的人,在命终时往生欲界天;有禅定修为的人则依定境的不同,得以往生对应的色界、无色界天。 解脱的圣者在世时即能入“灭尽定”,灭去六识及其缘生的受、想、行,以下第456经称这个境界为灭界。 (四五六)~(四六四)[导读:六界无我]古印度有时将人的身心乃至宇宙区分为六界,也就是六种特性:

例如骨、肉属于地界;血、尿属于水界;体温属于火界;呼吸、移动属于风界;空隙、空间属于空界;种种心识作用则属于识界。详细的说明可见《中阿含经》卷四十二〈根本分别品2〉第162 经分别六界经。 既然人的身心乃至宇宙都是由这六界组成,因此透过分析与观察这六界,就能知道人的身心乃至宇宙的本质。 凡夫可能误认为有一个恒常、不变、独存、自在、能主宰者为我,并且执取这个“我”。以六界中的“识界”为例,凡夫可能产生以下几种“我”的错误认知:

以上三类认为有“我”的见解,佛经中称为“识是我”、“识异我”、“相在”,这几个名词详细的逻辑定义及探讨,可参见卷五第109经 (CBETA, T02, no. 99, p. 34, b15)。 佛陀发现这六界都是因缘而生、因缘而灭的,都是无常的,因此人的身心乃至宇宙都是无常的,没有恒常、不变、独存、自在、能主宰的“我”。 修证无我的智慧,才能彻底地放下自我(无我),也不挂念身外之物(无我所见),去除贡高我慢(我慢系着)等烦恼的束缚。 (四六五)[导读:受相应]“受”即感受,例如苦的感受、乐的感受、不苦不乐的感受。 世俗上常说人有“身”、“心”,而“受”可视为身与心之间的媒介。有了“受”作为媒介,身体的感官才会影响心理,心理也会进一步影响身体。 四念处的第二个为“受念处”,即位于“身念处”和“心念处”之间。在念住时,“受念处”可作为从较明显的“身念处”进入较抽象的“心念处”之间的衔接。 凡夫执著为我的“五阴”当中,“受”是第二个,同时“受”也是十二因缘的第七支,由于它能引生“爱”支,因此了解受的本质,对于洞察贪爱以及苦的生起有其必要。 《杂阿含经》“受相应”的内容为本卷 466~489 经,其中前几经是教导“受”的根本义理,第 469、470 经则指出修行人在身受时可以不生心受,而不执著于受。为什么不应执著受呢?因为受是飘忽无常的,如第 471~474 经所解说。第 475~481 经则分析无常背后受的因缘,第 482 经至卷末则解释较高层次的受以及进阶的名相。 (四六六)~(四七三)[导读:四禅、八定、九次第定]在欲界、色界、无色界的三界分类中,初禅至第四禅的定力都属于色界定的层次。四禅的原理,可见卷十四第347经的导读。 无色界也有四种定,称为“四无色定”:(无量)空入处定、(无量)识入处定、无所有入处定、非想非非想处定。四无色定的说明,可见本卷前面第456经的“读经拾得”。 四禅加上四无色定合称为“八定”。 就证果而言,四禅的定力搭配佛法的观慧已经足够,四无色定不是必须的。 灭受想定(又译为“想受灭正受”、“灭尽定”)为圣者才能证得的定,八定加上灭受想定合称为“九次第定”。 (四七四)~(四八九)杂阿含经卷第十七杂阿含经卷第十八[导读:舍利弗相应]舍利弗尊者原先依外道出家,七天即精通外道的法,成为其大弟子。佛陀成道后不久,阿湿波誓(又译为马师、马胜)尊者有次入城乞食,舍利弗尊者见到阿湿波誓尊者的威仪端正、行步稳重,就问他的老师是谁?学什么法?阿湿波誓尊者回答说他的老师是佛陀,佛陀教他诸法都是因缘而生、因缘而灭的。才听完转述,舍利弗尊者就得法眼净、证初果了,于是他从佛出家,证阿罗汉。 《杂阿含经》“舍利弗相应”的内容为本卷第490~500经,记录了舍利弗尊者的说法。舍利弗尊者以“智慧第一”闻名,这些经也记录了舍利弗尊者以智慧清楚地说明法义,精准地辨析什么才是正法,并指引出确实可行的修行之道。 (四九〇)~(四九四)[导读:戒]“戒”是佛教徒所遵守的规范,有防非止恶的功用,音译为“尸罗”、“尸赖”。 依据持戒者在身分、程度上的差异,佛教的戒会有不同的规范,比如在家居士的“五戒”、沙弥的“十戒”、出家人的“具足戒”等等。 由于戒的规范与保护,持戒的人不会去造作恶行,避免了因恶行而招致的恶果;若是持戒的人犯了戒,则要立刻警觉、忏悔,避免未来再犯,以求离恶向善。 修行人在见到外境时,心不贪著、不向外驰骋,而可持戒清净。心不驰骋、不做会让自己后悔的事,而能保持心境的坦然与平稳,安定的心能够保持专一,得以进一步修习禅定,进而开启智慧。所以说“戒”是“定”与“慧”的基础。 佛陀要求出家弟子每半个月聚集一次说戒,如果有弟子犯了戒,在说戒之后可以于僧众前“发露忏悔”,表白自己所犯的过失。其他出家弟子也可以就事论事地“举罪”,揭发不合宜的行为。这些不外乎是为了砥励修行,也为了维持僧团的清净。 接下来第495经中,智慧第一的舍利弗尊者强调戒的重要性,再次表明了戒是定与慧的基础。在第496、497经中,舍利弗尊者则教导大家,在举罪时检举人与被检举人所该具备的自省及心态,好让正法、律得以真正发挥安心与增益修行的作用。 更多关于戒的重要性的经文,可参见《杂阿含经》卷二十九、三十“学相应”的内容,至于戒律的详细制定以及缘由,则收录于律藏中。 (四九五)~(四九七)[导读:住四念处,修七觉分]修行四念处,是专注于当前的四种目标之一:

四念处的身、受、心、法,是从较粗显的层次渐进地导向较细致的层次。修习身念处,觉知身体的状态或本质纯熟之后,可进一步觉知身体带来的苦、乐、不苦不乐等受,也就是受念处;在修习受念处纯熟之后,则可以更细致地觉知因为这些感受而带来的心念,是否有贪、瞋、痴、散乱等心念,也就是心念处;修习心念处纯熟时,则可及早发现妨碍修行的心念、培养资助修行的觉支,觉知诸法而体悟真理,也就是法念处。 修行四念处,自然能培养七觉分:四念处即是七觉分中的念觉分,能促成后续的其他觉分;有念觉分后能辨别什么法有益、什么法无益,也就是择法觉分;择有益的法而努力,即是精进觉分;精进修行能离于世俗的心念并产生喜悦,而为喜觉分;喜悦能让身心轻松安稳,是猗觉分;身心轻松安稳伴随着更高层次的乐,而容易得定,是定觉分;有了定后无欲无忧,心平等、寂静,而能舍离,是舍觉分。 关于四念处的详细说明,可见卷二十四“念处相应”内容;关于调伏五盖、培养七觉分的详细说明,可见卷二十六、二十七的“觉支相应”内容。 (四九八)~(五〇〇)[导读:目犍连相应 (1/2)]目揵连尊者与舍利弗尊者从小就是朋友,原先都是外道的大弟子,两人曾经互相约定,谁先证悟真理的话要通知对方。舍利弗尊者在听了马胜尊者转述的佛陀说法后,便证得了初果,然后依约通知目揵连尊者,于是两人一同带着弟子从佛出家,很快就证得阿罗汉果。从此舍利弗尊者、目揵连尊者即成为协助佛陀弘法的左右手。 《杂阿含经》“目揵连相应”的内容为本卷第501~503经及卷十九第504~534经,是跟目揵连尊者相关的经文。目揵连尊者以“神通第一”闻名,神通是以禅定为基础而产生的,以下几经即记录了目揵连尊者超凡的禅定与神通。 (五〇一)~(五〇三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||